|

〈産地情報〉 真昆布

■日本の乾物の代表、昆布

日本の食文化に古くから根を下ろしている昆布。

煮物や佃煮などはもちろんのこと、なんと言っても和食の基盤をなす旨味の集大成、「だし」は昆布の真骨頂です。 昆布なくして日本の食文化は語れない、といってもよいでしょう。

弊社本社のある大阪は古くから昆布の大市場であり、昆布の価格も大阪での競り値で決まるなど昆布とは深い縁のある土地。その大阪に運ばれてくるのが北海道でとれた昆布です。

創業40年来、乾物一筋の弊社ですが、この秋から昆布の取り扱いも始めることになりました。

今回は、昆布の取り扱いに先駆けて昆布生産の本拠地である北海道を訪ねました!

■昆布のふるさと、北海道を訪ねて

暑い暑い本州を離れ、一路北の大地へ。寒流系の褐藻類の昆布は、日本では東北以北の海に分布しています。

今回訪れたのは、日本の昆布の生産の9割以上を占める北海道。中でも代表的な昆布生産の浜をかかえる函館です。今回の訪問には、弊社創業者である現会長も同行。弊社創業以来初めての昆布の取り扱いに先駆けて、全社全力・養殖の現場からの昆布の勉強です。

大阪を飛び立ったのは、8月。うだるような暑さの関西を離れて1時間半、飛行機は北海道・函館に到着しました。

■函館市尾札部(オサツベ)へ

函館空港から北東へおよそ20キロ。内浦湾に面した尾札部が、今回の訪問地です。尾札部は、北海道の中でも天然の真昆布の産地として有名な町です。以前は天皇への献上品にもなっていた極上の品質の昆布がとれる尾札部の浜は、今でも昆布の大生産地です。

|

|

■白口浜・黒口浜

浜の名称である、「白口浜」「黒口浜」。 実は、昆布の様子がその名前の由来です。 昆布を切ったときの切り口を見ると、中心部分が黒い昆布と白い昆布があります。

芯が白い昆布が「白口」、黒い昆布が「黒口」。これらの昆布がとれる浜をそれぞれ「白口浜」「黒口浜」と呼ぶのです。

尾札部がかかえるのは白口浜。

身の厚い白口昆布は献上昆布としても珍重された上質昆布。 浜の名にも昆布が息づいています。

|

| 函館から車で移動。およそ30分で尾札部の浜に到着しました。 |

どこまでも続く海、海、海…。

ここが昆布の育つ「海の畑」です。

|

| |

|

■いよいよ沖へ |

|

|

|

荷台は昆布でいっぱい!

浜での作業は女性が大活躍。

家族総出の仕事です。 |

浜での一風景。たくさん積まれたボールのようなものは一体…?

この答えは沖で見つけられました。また、後ほど。 |

さあ、いよいよ昆布の養殖場へ出発です。今日、乗せていただく船が準備されます。 |

|

|

|

ライフジャケットを着た会長。

カメラも用意し、準備万端。 |

私もライフジャケットを着け、いざ出陣! |

尾札部昆布生産加工企業組合の代表理事所有の漁船に乗せて頂きました。

代表理事直々のナビゲート。 |

| |

■浜からぐんぐんと離れて… |

|

|

|

|

| 船のエンジンがかかり、養殖場へと出発です。浜から養殖場まで漁船で約5分。 |

浜を離れ、私達を乗せた船はぐんぐんと昆布の養殖場に向かいます。その早いこと、早いこと…。

どんどんと陸が離れていきます。

そのスピードたるや! |

爽快なクルージング?! |

|

|

|

| 途中、すでに収穫を終えた船とすれ違い。収穫されたばかりの昆布がどっさりとのっています。 |

そうです!安全第一です。 |

養殖場が見えてきました。 |

|

|

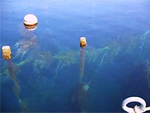

浜から離れること5分。向こうの方に海に浮かぶいくつものボール状のものが見えてきました。

一体…? |

海上には北の晩夏の日差しが。

背後に見えるボール状のものは? |

| ■昆布養殖場に到着です |

|

|

|

|

いよいよ昆布の養殖場へ到着しました。

浮かんでいるように見えた、このボール状の物は…。

|

|

波間に浮かぶボールは、昆布養殖のために張られたロープの支柱の先。 実はこの下にロープが張られ、ここで昆布が育てられていたのです。

小さくゆれている昆布は1年目のもの。 昆布はおよそ1〜2年かけて育てられます。 3年草はありません。7月〜8月が昆布の収穫の最盛期。

収穫された昆布が1日で一気に乾燥できるよう、この暑い季節に収穫されるのです。

|

|

|

| |

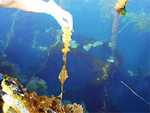

海流に漂う、長く育った昆布。

ロープにつけられた胞子は収穫前には2〜3mに育ちます。 |

|

|

|

これは「がごめ昆布」。

ロープから出た若いもので、まだ、厚みも未熟です。 |

1〜2ヶ月でこれくらいに成長します。 |

ロープにびっしりと育った昆布。 |

|

養殖の昆布は、太陽からの光を効率よく浴びられるようロープの深さを調節するなどして、生育するのに最も良い環境を整えます。

収穫の直前にはロープを海面の方まで引き上げて日光に良く当たるようにします。こうすることで、身の厚い昆布になります。

その他、昆布を養殖する漁師さんは昆布に苔がつき始めたら、海流の速い底の方に昆布が 触れるよう、ロープを下ろして沈め、苔を洗い流したり、昆布がのびのびと育つよう、途中で間引きをするなどの手間ひまを掛けています。 |

| ロープにびっしりと育った昆布。 |

|

|

|

| 収穫される昆布はこれくらいに大きくなります。引き上げるのも重労働! |

会長も一緒に引き上げ作業。 |

引き上げられた、がごめ昆布。

表面のブツブツとした凹凸が特徴です。 |

|

|

|

| 収穫されたばかりの昆布。表面にはいろいろなものが付着しています。ん?!この斑点みたいなものは??なんと!ホタテ貝の赤ちゃんです。こんなちっちゃな時から、ちゃんとホタテ貝の形をしているんですね。 |

ガラス細工のように美しい… |

| ■浜に戻って |

|

|

|

|

地元の鮨屋さんなどでは、とれたての生の昆布を極細く切り、ツマとして添えるそうです。うまみと塩味がなんとも美味しい添えになるとか。なるほど!

ツマといえば、大根とワカメ、海藻少々と思っていましたが。さすが昆布の街です。 |

|

養殖場を後に一路、浜へと戻ります。浜に戻って、まず最初に、とれたて昆布の試食。はさみで食べやすい大きさに切って…。

|

生昆布の初体験。

うん、ちょっと硬めの歯ごたえが美味しい! |

■昆布の加工所で

収穫された昆布は根元を切り、藻類や貝類が付いていれば、ブラシをかけます。その後、乾燥作業に入ります。 |

|

|

| 浜近くにしつらえられた乾燥室で乾燥させます。乾燥室での干しは天候に左右されず、安定した供給が出来るので、函館真昆布の主流の乾燥方法になっています。 |

乾燥室に入りきらない昆布は、このように天日乾燥。この干し方が大切で雨が降れば、一気に価値が落ちるため、天気予報とにらめっこ。漁は良く晴れた日に行われます。長いものが高級昆布の代表・真昆布。表面に粒々があるのが、がごめ昆布。昆布のヌルヌル成分が他の品種よりも多いということで最近、注目の昆布です。 |

|

|

|

| こんな干し方も。浜に大きめの石を敷き詰めた干し場に干された昆布たち。まるで甲羅干しのように並べられています。昔ながらのこの干し方の昆布は市場には回らず地元の皆さんの口に入っています。ちょっとうらやましい…。 |

至るところに昆布が干されています…。市場には出回らない、自家用昆布です。 |

収穫された昆布は根元を切って、藻や貝類が付いていれば、ブラシをかけます。その後、写真のようなローラーを通して平らにのしていきます。 |

|

|

| 器機を並べて、たくさんの昆布を次々とのしていきます。 |

さて、「干して」「のした」昆布は、次なる工程へ。

次はまっすぐに干された昆布を折りたたむ作業です。

|

|

|

| 平らにのされた昆布。左から右へ、成形が進んだ昆布です。成形のときに切り落とされた昆布の端が「耳昆布」です。 |

成形される前の棒状の昆布は、軽く蒸気を当てて少し軟らかくした後、クルクルと巻いていきます。 |

これが昆布を手作業で折りたたむための道具です。

なんだかちょっと怖ろし気…?! |

|

|

| 少し怖ろし気なこの道具を扱うのはお若い女性。ハンドルは熱くなっており、昆布を規定の長さに折りたたんでは、プレスしていきます。 |

ん?!この作業を傍らでじっと見る女の子は…? |

|

|

| なんと、この女の子もれっきとした重大戦力。てきぱきと熱いプレス機を扱いながら、昆布を折りたたんでいきます。その作業の手早いこと!あまりの手際のよさに舌を巻いた大阪乾物屋一行です。小さな頃から昆布に関わっているんですね。 |

こうして、加工された昆布は大阪や京都をはじめ、日本全国へと運ばれていきます。

■産地訪問を終えて

現地生産者の方とこれからの業務取り組みへの打ち合わせを兼ねて訪れた真昆布・がごめ昆布のふるさと、函館尾札部。

昆布に最も適した環境を整えながらの昆布の生産への皆さんの熱意がしっかりと伝わってきました。江戸時代、昆布をはじめとする北海道の幸は水運を使って京都・大阪へどんどんと運ばれました。いわゆる北前船です。北海道と大阪を結ぶ昆布。そんなご縁を改めて感じた、今回の訪問でした。 現地生産者の方とこれからの業務取り組みへの打ち合わせを兼ねて訪れた真昆布・がごめ昆布のふるさと、函館尾札部。

昆布に最も適した環境を整えながらの昆布の生産への皆さんの熱意がしっかりと伝わってきました。江戸時代、昆布をはじめとする北海道の幸は水運を使って京都・大阪へどんどんと運ばれました。いわゆる北前船です。北海道と大阪を結ぶ昆布。そんなご縁を改めて感じた、今回の訪問でした。

函館尾札部の皆さん、ありがとうございました!!

そして、これからもよろしくお願いします。

|

![]()